renewable. Itulah tiga kata yang membuat mata Ratih Damayanti berbinar kala ia diminta mendeskripsikan pohon. Perempuan berkaca mata itu kini menjabat sebagai Direktur Kebijakan Lingkungan Hidup Kemaritiman, Sumber Daya Alam, dan Ketenaganukliran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Akhir 90-an menjadi momen jatuh cinta pertama Ratih pada pohon. Saat itu, ia aktif tergabung dalam komunitas pencinta alam.

Pengalaman tersebut membuka pemahaman Ratih bahwa pohon bukan sekadar komoditas. Pohon adalah makhluk hidup dengan metabolisme unik sehingga bisa memberikan manfaat besar bagi kehidupan—salah satunya sebagai penghasil utama oksigen yang amat dibutuhkan manusia.

Dari situ, perempuan berkaca mata ini mantap masuk Program Studi Teknologi Hasil Hutan Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 1998.

Anatomi kayu lantas menjadi mata kuliah favorit hingga mengantar Ratih berkiprah sebagai Peneliti Ahli Utama Ilmu Kayu dan Teknologi Hasil Hutan, Anatomi dan Kualitas Lignoselulosa, serta Forensik Lignoselulosa

“Saat itu, saya mau kerja atau kuliah di tempat yang saya masih bisa ke hutan. Sesimpel itu,” kenang Ratih saat ditemui Kompas.com di kantor BRIN, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Sebagai informasi, anatomi kayu adalah ilmu yang mempelajari struktur internal kayu, baik secara makroskopis yang dilihat dengan mata telanjang atau kaca pembesar maupun mikroskopis yang dilihat dengan mikroskop.

Anatomi kayu memainkan peran penting dalam identifikasi spesies kayu, yakni salah satu ilmu botani terapan di bidang kehutanan. Di Indonesia, ilmu ini berperan penting mengingat negara ini memiliki keanekaragaman kayu yang tinggi. Antarjenis kayu pun sukar dibedakan. Untuk itu, anatomi kayu merupakan metode dasar untuk menentukan jenis kayu.

Ratih memanfaatkan perangkat portable Wood Identifier (WIDer) sebagai salah satu metode identifikasi kayu.

Ratih memanfaatkan perangkat portable Wood Identifier (WIDer) sebagai salah satu metode identifikasi kayu.Ratih menjelaskan, setiap jenis kayu memiliki ciri anatomi yang unik, seperti ukuran dan pola pembuluh, keberadaan parenkim, bentuk serabut, serta pola sinar kayu.

Ciri-ciri itu bisa digunakan sebagai “sidik jari” biologis untuk mengenali spesies, bahkan jika kayu tersebut sudah diolah, misalnya menjadi mebel atau bahan bangunan.

Identifikasi kayu, termasuk lewat identifikasi anatomi, menjadi kunci penting untuk kebutuhan industri dan penelitian. Lebih dari itu, ilmu tersebut juga berperan penting dalam bioforensik.

“Anatomi kayu dapat membantu peneliti melacak asal kayu dan mengidentifikasikannya untuk memerangi pembalakan liar. Identifikasi kayu juga dapat diterapkan pada kayu yang menjadi alat bukti sah di pengadilan,” papar Ratih.

Cek sidik jari pohon lewat aplikasi

Kegigihan Ratih mempelajari anatomi kayu menghasilkan database ratusan ribu kayu yang tersimpan rapi di Xylarium Bogoriense di Bogor, Jawa Barat.

Berkat tangan dingin Ratih dan rekan-rekan penelitinya, Xylarium Bogoriense menjelma menjadi perpustakaan kayu terbesar di dunia—mengungguli Belanda dan Amerika Serikat—dengan 193.000 sampel kayu. Dari jumlah ini, lebih dari 3.600 spesies tumbuhan berkayu tersebar di Indonesia.

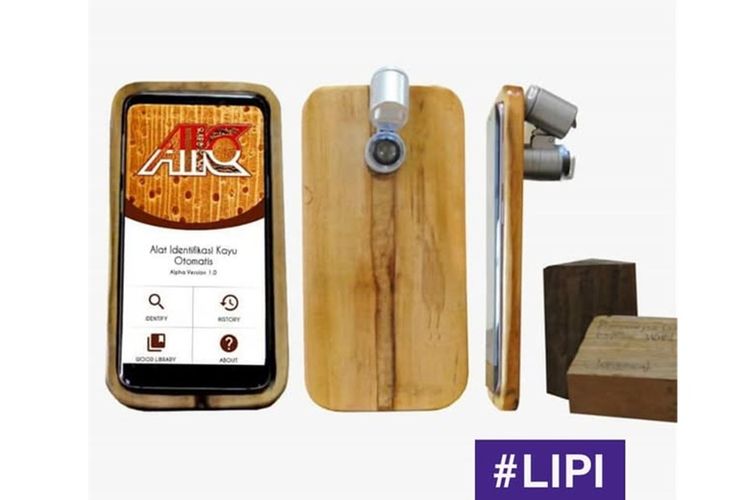

Database kayu yang begitu banyak kemudian mendorong Ratih dan sejumlah peneliti lain untuk menciptakan alat yang memudahkan identifikasi pada 2017. Alat ini diberi nama WoodID yang kemudian disebut Alat Identifikasi Kayu Otomatis (AIKO). AIKO sendiri telah hadir dalam bentuk aplikasi yang dapat diunduh di Google Play.

AIKO, alat berbasis computer vision yang berfungsi untuk memeriksa gambar penampang kayu hasil pemotretan.

AIKO, alat berbasis computer vision yang berfungsi untuk memeriksa gambar penampang kayu hasil pemotretan.Kolaborasi antara Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)—tempat Ratih bekerja sebelumnya—pada akhirnya membawa AIKO menjadi “juru selamat” dalam identifikasi kayu.

Untuk diketahui, AIKO merupakan alat berbasis computer vision yang berfungsi untuk memeriksa gambar penampang kayu hasil pemotretan, lalu mencocokkannya dengan gambar serupa yang telah tersimpan di cloud atau server.

Aplikasi itu memberikan informasi yang sangat lengkap mengenai kayu tersebut, mencakup nama lokal, nama latin, nama dagang, klasifikasi, berat jenis, kelas kekuatan, kelas keawetan, dan potensi penggunaannya.