Pembalakan liar yang menyebabkan deforestasi terus mengancam hutan Indonesia. Aktivitas ilegal ini bukan hanya merugikan negara secara ekonomi, melainkan juga berdampak pada degradasi ekosistem yang mengancam kelestarian keanekaragaman hayati.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyebutkan, angka deforestasi hutan Indonesia pada 2024 lebih tinggi jika dibandingkan dua tahun lalu.

Berdasarkan catatan, deforestasi Indonesia pada 2024 mencapai 175.400 hektare. Sementara, deforestasi pada 2022 sebesar 104.032 hektare dan pada 2023 sebesar 121.100 hektare.

Menurut data Kemenhut, laju deforestasi tertinggi terjadi di Kalimantan Timur dan wilayah Sumatera. Faktor penyebabnya meliputi kebakaran hutan dan lahan, kebakaran lahan gambut, serta maraknya pembalakan liar.

Di Indonesia, tantangan utama dalam pemberantasan pembalakan liar terletak pada lemahnya pembuktian asal usul kayu di pengadilan.

Selama ini, aparat penegak hukum hanya mengandalkan dokumen legalitas, seperti Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau barcode kayu. Namun, dokumen tersebut kerap dipalsukan atau disalahgunakan.

Di tengah kompleksitas tersebut, teknologi forensik DNA kayu hadir sebagai terobosan untuk menelusuri asal usul kayu ilegal secara ilmiah.

Cara kerja forensik kayu

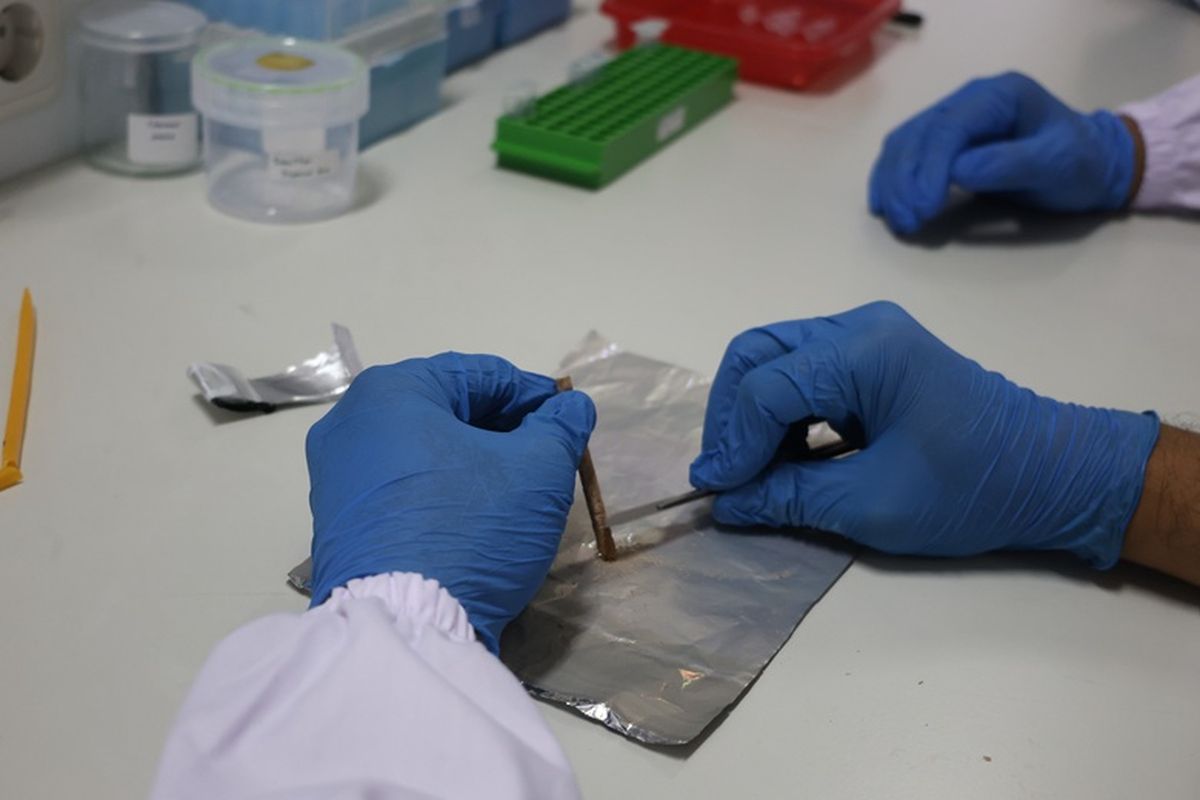

Dalam praktiknya, bagian kayu yang digunakan untuk ekstraksi DNA bisa berasal dari kulit hingga inti batang, baik pada kayu segar maupun kayu olahan, seperti plywood.

Meski proses pengolahan bisa merusak DNA, fragmen-fragmen kecilnya tetap bisa direkonstruksi. Ini mirip dengan metode forensik pada tubuh manusia yang memungkinkan potongan DNA rusak bisa disusun ulang untuk mengungkap identitas individu.

Ahli forensik kayu dari Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Iskandar Zulkarnaen Siregar menjelaskan bahwa teknologi ini membantu mengidentifikasi jenis dan asal geografis kayu berdasarkan urutan DNA-nya.

“Setiap spesies pohon memiliki sidik jari genetik yang unik. Bahkan, spesies yang sama bisa memiliki variasi genetik khas tergantung dari wilayah tumbuhnya,” kata Iskandar saat berbincang secara eksklusif dengan Kompas.com, Rabu (14/5/2025).

Metode tersebut, lanjutnya, bekerja dengan mengekstraksi DNA dari sampel kayu, kemudian dicocokkan dengan basis data DNA referensi dari berbagai jenis pohon dan lokasi.

Menurut Iskandar, Indonesia punya keunggulan karena keanekaragaman geografis dan hayati yang menciptakan variasi genetik antarwilayah. Sebagai contoh, spesies meranti merah (Shorea leprosula) yang tumbuh di Kalimantan punya profil genetik berbeda dengan spesies yang tumbuh di Sumatera.

“Peta genetik dari spesies pohon seperti ini bisa dibuat untuk dijadikan basis pelacakan. Kita bisa tahu bahwa kayu ini, misalnya, berasal dari Jambi, bukan dari Papua atau daerah lainnya,” kata Iskandar.

Bagian kayu yang digunakan untuk ekstraksi DNA bisa berasal dari kulit hingga inti batang, baik pada kayu segar maupun kayu olahan, seperti plywood.

Bagian kayu yang digunakan untuk ekstraksi DNA bisa berasal dari kulit hingga inti batang, baik pada kayu segar maupun kayu olahan, seperti plywood.Adapun IPB telah membangun basis data tersebut melalui program kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta lembaga riset independen internasional, termasuk World Resources Institute (WRI) Indonesia.